シニア向け広告

おすすめ媒体10選!

成果を最大化する

5つのコツを解説

2025.11.14

高齢化が進む日本において、シニア層は無視できないほどの大きな購買力を持つ重要な市場です。商品やサービスを訴求する際のターゲットとしてアプローチを試みている企業も多いのではないでしょうか。シニア層に対する広告戦略の重要性は今後ますます高まっていきますが、「高齢者」と一括りに捉えた画一的な広告では、成果を出すことが難しくなっています。

本記事では、多様化するシニア層の特性を理解し、彼らの心をつかむための広告戦略を解説します。テレビや新聞といった伝統的な媒体からシニア層の利用が拡大しているデジタル媒体まで、広告媒体10種とその活用事例、成果を最大化するためのコツ5つをご紹介します。

シニア向け広告の定義と重要性

「シニア」という言葉に、単なる「高齢者」という漠然としたイメージを持っていませんか?広告戦略を検討する前に、まずこのシニア層に関する定義と特性を深く理解することが不可欠です。現代において、若年層の購買行動は活発に研究され企業の注目度も高い傾向がありますが、巨大な購買力を持つシニア市場の構造や購買行動については、まだ十分に把握されていないのが実情です。

こちらでは、シニア層の定義と特性について、以下の5つのポイントで解説します。

● シニア向け広告とは

● 拡大するシニア市場

● シニア層の4分類とターゲット設定の重要性

● シニア層の購買行動の特徴

● 年代別メディア接触の違い

シニア向け広告とは

シニア向け広告とは、一般的に65歳以上の高齢者層を主なターゲットとして制作・展開される広告のことです。現在、日本では65歳以上を「高齢者」と定義し、65歳から74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と細分化しています。日本の急速な高齢化に伴い、シニア層は大きな市場規模を持つようになりました。

また、65歳前後はライフステージの変化が起きる時期ですが、従来の「引退」「隠居」といったイメージとは異なります。健康状態や経済状況、価値観など、シニア層も多様化が進んでいるからです。そのため、他の世代に向けた広告とは違う特性を深く理解し、それに合わせた工夫が必要となってきます。

拡大するシニア市場

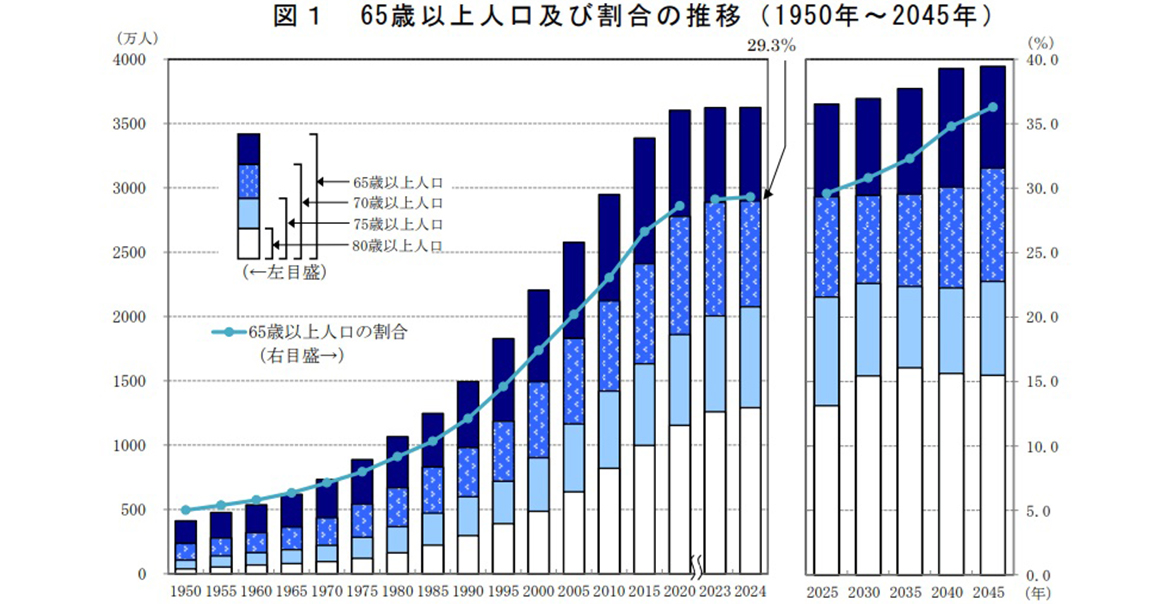

総務省統計局の2024年9月時点の発表によると、総人口が減少する中で、65歳以上人口は3625万人と過去最多を記録しました。2024年時点で65歳以上人口が総人口に占める割合は29.3%で、2045年には36.3%にまで増加する見込みです。また、日本の65歳以上人口の割合は、世界で最高レベルとなっています。

※出典:総務省 統計からみた我が国の高齢者

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics142.pdf

グラフからも見てとれるように、75歳以上の後期高齢者の割合も着実に増加傾向です。人口の3割を占めるシニア層のなかでも、可処分所得が高い層はマーケットの中心を担う可能性を秘めています。

シニア層の4分類と

ターゲット設定の重要性

現代のシニア層のライフスタイルと価値観は、従来の固定観念とは大きく異なります。「悠々自適な隠居生活」というイメージとは裏腹に、多くのシニアが定年後も仕事に意欲を見せたり、地域のボランティア活動に積極的に参加するなど活発に活動しています。シニア市場の拡大と購買力の高さは、企業にとって「新たな収益源」としての大きな可能性を秘めているのです。

ただし、シニア層を「高齢者」という一括りで捉えてしまうと、効果的なマーケティング戦略を立てることは難しいでしょう。ターゲットを細分化し、それぞれの特性に合わせたアプローチが必要です。

シニアマーケティング研究室によれば、シニア層は、年齢による分類以外に以下の4つに分けられます。

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| アクティブシニア |

● 健康志向で活動的 ● 時間と金銭的な余裕がある ● 学びなどの体験型サービスや高額商品のターゲットとなる |

| ディフェンシブシニア |

● 収入のメインは年金 ● コストパフォーマンスの高い商品、生活の安心安全につながるサービスが響く |

| ギャップシニア | ● 介護が必要ではないが、金銭面や身体面で生活が難しい状況にある |

| ケアシニア | ● 介護が必要なため、サービスを受けられるが決済者は当人以外のこともある |

※横スクロールしてください

※出典:シニアマーケティング研究室「シニアって誰?」

https://nspc.jp/senior/who/

主に健康面と金銭面でカテゴリー分けされ、それぞれの層で求められているサービスや情報は異なるのが特徴です。

シニア層の購買行動の特徴

ターゲット設定の際には、年齢だけでなく、興味関心、家族構成、世帯収入、健康状態、デジタルリテラシーといった複合的な属性を掛け合わせましょう。シニア層の消費行動は、単なる生活必需品の購入に留まらず、人生の質を高めるための多様な分野に積極的に行われています。顕著な消費傾向がみられるのは、健康維持、趣味への投資、そして孫への出費など特定の分野です。

代表的な消費行動を以下の通り、4つに分類しました。

| 代表的な消費行動 | 具体的内容 |

|---|---|

| 孫への出費 |

● 可愛い孫にはお金を惜しまない傾向 ● 孫のための習い事、学費、洋服、レジャー費用 |

| 意欲や仕事に関わる 出費 |

● 仕事を続けるシニアが増えている ● 定年をきっかけに起業したい人も増えている ● 講座や仕事に関する出費 |

| 趣味への投資 |

● 定年後に新しい趣味を探すシニアも多い ● 趣味への費用は年齢と共に増加する傾向 |

| 健康や医療への支出 |

● 健康維持や促進への関心が高い ● 健康食品、健康器具、ジムなど ● 同時に病気治療への支出も増加 |

※横スクロールしてください

例えば「ウォーキングが好きなアクティブシニア」や「孫との交流を重視するギャップシニア」のように、具体的なペルソナを描くと、各層に響く広告戦略や適切な広告媒体を選びやすくなります。

世代別のメディア接触の違い

世代によって接触するメディアの種類と長さは異なります。シニア向けの広告を検討する際には、どのようなメディアにどれだけ接触しているかを分析するべきでしょう。

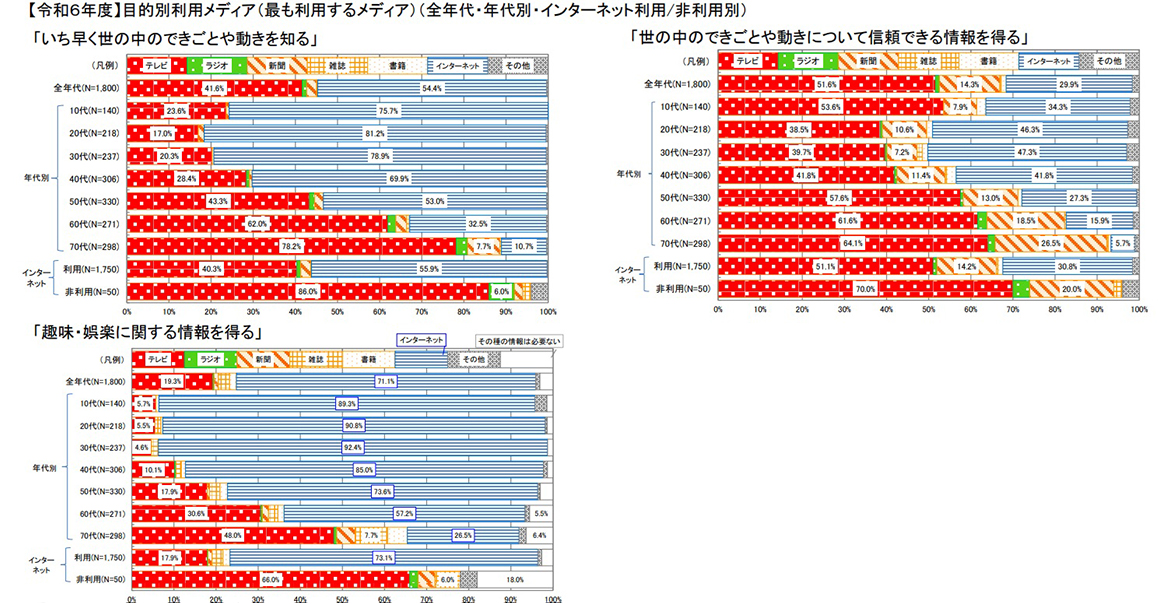

総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によれば、全年代を通じて「テレビ(リアルタイム)視聴」と「インターネット利用」の平均利用時間が長いのが共通しています。

| 年代 | 利用時間が一番長いメディア |

|---|---|

| 20代・30代 | インターネット(とくにSNS) |

| 40代・50代 | テレビとインターネット |

| 60代以上 | テレビと新聞 |

※横スクロールしてください

※出典:総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017240.pdf

また、「いち早く世の中のできごとや動きを知る」ための媒体としては、10代から50代は「インターネット」を、60代および70代は「テレビ」を最も利用しています。一方で「趣味・娯楽に関する情報を得る」ための媒体としては、10代から60代は「インターネット」を、70代は「テレビ」を最も利用している点が特徴です。

シニア向け広告の

代表的媒体10種と活用事例

シニア向け広告の効果を最大化するには、ターゲットが普段どのようなメディアに接触しているかを理解することが重要です。そのうえで適切な媒体を選びましょう。テレビや新聞といった伝統的な媒体から、利用者が増え続けるデジタル媒体まで、シニア層へのアプローチ方法は多岐にわたります。

ここでは、以下のようなシニア向け広告の代表的な媒体を10種類取り上げ、それぞれの特徴と活用事例を具体的に解説していきます。

1. テレビ広告

2. ラジオ広告

3. 新聞広告

4. チラシ広告

5. 雑誌広告・会員誌広告

6. フリーペーパー広告

7. DM・同封広告

8. Web広告

9. SNS広告

10. 交通広告

1.テレビ広告

テレビは、伝統的なマス広告の代表格です。高齢者は自由な時間が多いため、テレビでの訴求が効果的だといえます。昼間の時間帯は狙い目で、この時間帯のCMはシニア層に効率よくリーチできるでしょう。

なお、総務省の調査によると、令和6年度の70代の平均テレビ視聴時間は「平日:310.7分(約5時間10分)、休日:318.3分(約5時間20分)」です。テレビCMで新商品やサービスを知り、その後ほかの媒体で詳細を調べるという購買行動も注目です。

※出典:総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 報告書」

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017160.pdf

2.ラジオ広告

テレビと同様に、シニア層のラジオの聴取率も高い傾向にあります。自動車での移動中や自宅でのBGMとしても親しまれている媒体です。

総務省の調査によると、令和6年度の70代の平均ラジオ聴取時間は「平日:23.4分、休日:19.1分」という結果でした。時間的には少ないですが、若年層と比較すると数値は大きいため、シニア層向け広告のひとつの選択肢として有効です。

ラジオは主に情報収集や好きな番組を聴く目的で利用されています。時事系のニュース番組や教養系番組のCM枠内での訴求が効果的でしょう。

※出典:総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 報告書」

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017160.pdf

3.新聞広告

新聞はシニア層にとって依然として重要な情報源です。総務省の調査によると、70代の場合、毎日約30分を新聞閲読に費やしています。年齢が上がるほど、新聞を利用している割合が高くなる傾向があり、シニア層の中でも高い年齢層への訴求に効果的です。

さらに、新聞は信頼性の高い情報源として認識されているため、健康食品やサプリメント、不動産、投資商品など、信頼が求められる商材の広告に適しています。地方紙や特定の趣味に特化した専門紙など、読者層が明確な新聞を選べば、さらに効果的なアプローチができるでしょう。

※出典:総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 報告書」

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017160.pdf

4.チラシ広告

チラシ広告は、新聞への「折込」や、指定したエリアの各家庭のポストに直接投函する「ポスティング」といった紙媒体で情報を届ける広告です。指定したエリアの各家庭のポストに直接投函するため、地域密着型の店舗やサービス集客に効果的です。例えば、スーパーマーケットやドラッグストアの特売情報、地域の病院や福祉施設、リフォーム業者などの告知に適しています。

また、チラシ広告は時間帯やスピードに影響されず、手元でじっくりと情報をチェックできるため、複雑なサービス内容の説明におすすめです。

5.雑誌広告・会員誌広告

雑誌や会員誌はターゲット層が絞られているため、効果的にリーチを図れる媒体です。富裕層向けの会員誌や、趣味・旅行雑誌などが、人気の広告出稿先となり得ます。紙媒体への愛着が強い層に支持されいますが、最近ではWeb版やECサイトを同時展開して、マルチプラットフォームでビジネス展開している雑誌も増えています。

6.フリーペーパー広告

フリーペーパー広告は、駅やコンビニ、スーパー、病院などに無料で設置されている冊子やタブロイド紙に掲載する広告です。地域情報やグルメ、美容、健康など、特定のテーマに特化していることが多いため、アクティブなシニア層に訴求しやすいといった特徴があります。

また、手に取ってもらいやすい広告媒体のため、気軽に情報を届けたい場合に有効です。旅行ツアー、習い事、地域のイベント、健康食品などの広告に適しているでしょう。

7.DM・同封広告

DM(ダイレクトメール)は、企業が保有する顧客リストに基づいて、個人宛に直接送付される郵便物やメール便のことです。また「同封広告」は、商品を購入した際の箱の中などに同梱される広告を指します。過去に商品を購入したシニア層に、関連商品や限定キャンペーンの案内を送ることで、リピート購入を促します。通販カタログや健康食品の試供品、高齢者向け施設の資料請求など、具体的な行動を促す際に効果的です。

8.Web広告

Web広告は、特定の興味関心やライフスタイルを持つシニア層にパーソナライズされた広告を届けられるのが特徴です。近年、シニア層のデジタル化が急速に進展しているため、Web広告も重要になってきました。

総務省の調査によると、60代のスマートフォン利用率は93%にも上っています。この数値から分かるように、スマートフォンはシニア層にとって生活必需品となりました。例えば、テレビCMで紹介した商品やサービスと同じ内容のデジタル広告を配信すれば、記憶に定着させ、購買行動へと繋げる相乗効果が期待できます。

※出典:総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 報告書」

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017160.pdf

9.SNS広告

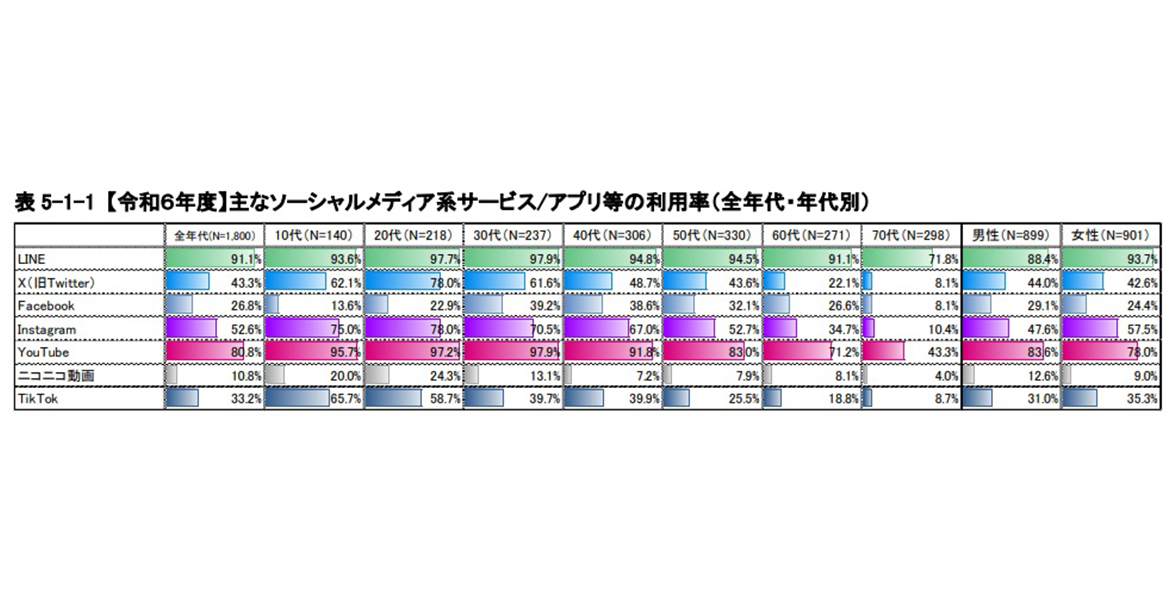

シニア層のSNS利用率は他の年代に比べて低いものの、年々利用率は上昇しています。70代よりも60代のSNS利用率が高いことからも、その傾向が見てとれます。SNS広告は、特定の興味関心やライフスタイルを持つシニア層にパーソナライズされたアプローチが可能です。

※出典:総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 報告書」

https://www.soumu.go.jp/main_content/001017160.pdf

70代のSNS利用率の内訳を見てみると、LINE71.8%、YouTube43.3%、Instagram10.4%、Facebook8.1%となっています。なかでもYouTubeは、テレビの代わりに見るシニア層も増えており、広告効果が期待できそうです。

10.交通広告

交通広告は、電車内の中吊り広告やドア横広告、駅構内のポスター、バスの車内・車体広告など、公共交通機関を利用する人々に向けた広告全般を指します。不特定多数の人に反復して情報を届けられるため、高い認知度が期待できるでしょう。

特にシニア層の主な移動手段として挙げられる電車やバスの広告は、ターゲットに直接情報を届けられる媒体として適性が高いと考えられます。旅行会社や健康食品、地域のカルチャースクール、病院・クリニックなど、シニア層のライフスタイルに関連する広告も効果的です。

交通広告総代理の当社は、シニア層をターゲットとしたプロモーションを企画する際、交通広告を戦略的な選択肢としてご提案する機会が多くございます。シニア層の分類によっては、ほかの媒体と組み合わせてご提案しています。

シニア向け広告で

成果を上げるためのコツ5選

シニア向け広告は、単に媒体を選んで出稿すればよいというものではありません。ターゲットの心に響くメッセージとデザイン、そして最適な戦略があって初めて、大きな成果につながります。

ここでは、以下のようなシニア向け広告を成功に導くための5つのコツを、具体的なポイントとともに解説します。

1. 具体的なペルソナ設定

2. シンプルで分かりやすいメッセージ

3. 視認性の高いデザイン

4. 共感を呼ぶストーリー

5. アナログとデジタルの組み合わせ

具体的なペルソナ設定

「シニア」と一括りにせず、年齢、性別、ライフスタイル、価値観などを具体的にイメージした「ペルソナ」を設定します。例えば「60代前半、健康意識が高く、デジタルツールにも抵抗がない、アクティブな女性」と「70代後半、持病があり、新聞やテレビを主な情報源とする、穏やかな男性」では、響くメッセージや広告媒体が全く異なります。より詳細なペルソナを設定することで、ターゲット層の心に響く広告を制作できるでしょう。

シンプルで分かりやすいメッセージ

複雑な専門用語は避け、誰にでも一目で理解できるような、シンプルで明快なメッセージがおすすめです。シニア層は、商品の機能や技術的な説明よりも「その商品が自分の生活をどう変えてくれるか」という具体的なメリットに関心が高い傾向があります。例えば「10種類の美容成分配合」といった情報よりも、「10年前のようなハリのある肌」といった、未来の姿を想像させる言葉のほうが心に響きやすいでしょう。

視認性の高いデザイン

視力や聴力の低下といった身体的変化に配慮したデザインは、広告を「見てもらう」「読んでもらう」ための大前提です。文字は大きめに設定し、フォントは明朝体やゴシック体など、読みやすいものを選びましょう。その際に背景と文字のコントラストをはっきりさせることも重要です。また、写真やイラストは、シニア層が共感しやすいような、明るくポジティブなイメージのものを使用するとよいでしょう。

共感を呼ぶストーリー

シニア層の豊かな経験や価値観に寄り添うストーリーで、広告への共感や親近感を高めるよう工夫しましょう。過去の思い出を呼び起こすような内容や、同じような悩みを持つ人が商品を使い、生活が豊かになったというストーリーは信頼性につながります。「かつての趣味をもう一度楽しみたい」「孫と元気に遊びたい」といった、シニア層の潜在的な願望を刺激するようなメッセージも効果的です。

アナログとデジタルの組み合わせ

新聞やテレビなどのアナログメディアと、Web広告やSNSなどのデジタルメディアを組み合わせることで、より多くのシニア層にリーチできます。新聞広告で商品を知った人がWebサイトで詳細を調べる、といった行動パターンも珍しくありません。

また、広告にフリーダイヤルを記載するなど、電話での問い合わせ窓口を設けることで、デジタルツールに不慣れな層にもアプローチできます。複数のチャネルを使い分けることで、相乗効果を狙いましょう。

まとめ

シニア向け広告を成功させるには、「シニア」を一つの大きな塊として捉えず、多様なライフスタイルや価値観を持つ個々のターゲットとして細かく理解する必要があります。本記事でご紹介した各広告媒体の特性や、成果を上げるための5つのコツ(ペルソナ設定、シンプルさ、視認性の高さ、共感、アナログとデジタルの組み合わせ)が参考になれば幸いです。

阪急阪神マーケティングソリューションズでは、こちらの記事でご紹介したシニア層など、特定のターゲット像に向けたマーケティング・プロモーション戦略の企画を行っております。事前リサーチや広告媒体の選定、クリエイティブ制作や効果検証まで一気通貫で承っておりますので、お気軽にご相談ください。